Plusieurs observateurs ont évoqué la crise au Mali en tout début du conflit libyen de 2011. Selon les experts et les analystes en géostratégie de l’Afrique et le moyen orient , avaient préalablement avertis les autorités des nations unis (ONU) sur la dangerosité encourue de l’après disparition, de « l’ancien guide Libyen-Muamer El Kadafi» Et selon les mêmes sources , ils avaient inquiétés l’ONU sur un futur déséquilibré de l’espace sahélo-saharien.

Par ailleurs, suite au coup d’Etat de mars 2012 au Mali, il y a eu un enchaînement d’événements dans la région comme :

La revendication d’indépendance des Touaregs de l’Azawad (Nord du Mali) et qui se rajoute par l’implication de groupes terroristes dans l’occupation du Nord du Mali, Et ce qui a laissé faire régir à cette situation un bon nombre d’organisations internationales et qui œuvrent pour la paix dans le monde et en particulier , par crainte d’un mouvement offensif des Djihadistes vers le sud.

A partir de janvier 2013, la diplomatie Française avait mis au point une mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali appelée (MINUSMA ) par objectif d’adopter une feuille de route pour la transition sécurisée ainsi arriver à certain équilibre politique du Mali.

» Parallèlement, les données recueillis par le passé sur la situation Malienne .Toutes elles nous conduisent actuellement vers des interrogations sur l’effectivité et l’efficacité de la règle de droit international comme moyen de la paix sociale? »D’après ces données que nous venons d’évoquer et qui pourraient être moins pertinente au vu des événements qui vont suivre:

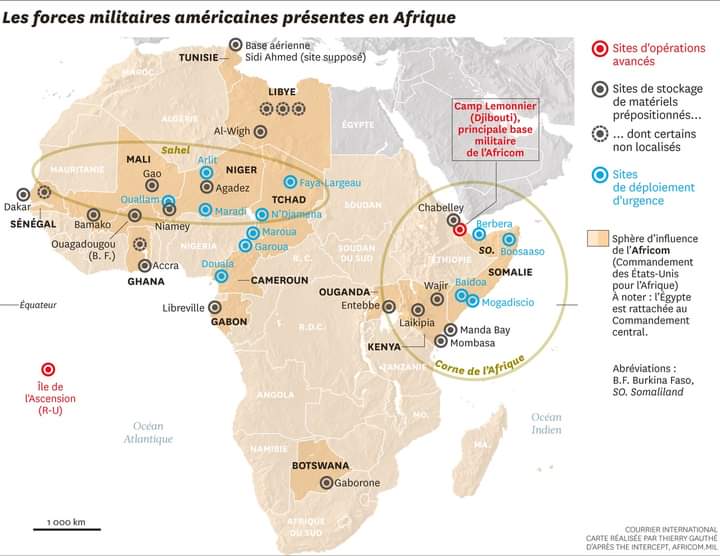

Présence d’une alliance militaire étrangère dans le Sahel :

Registrons responsabilité historique de la présidence Française et le gouvernement britannique, dans l’intervention militaire occidentale en Libye. Cette décision d’intervenir fut en effet remarquable sur l’analyse géopolitique de la région et en plus sur les rapports de force locaux et qui avaient enregistrés une forte critiquée auprès du comité scientifique de la région Libyenne et subsaharienne

Délimitation de zone géopolitique à haut risque -Sahélo-Saharienne:

La zone sahélo-saharienne: Au vu de sa situation stratégique s’est trouvée au centre de tous les conflits. En partant de la Libye vers la crise Malienne, et elle se rajoute à cela, les tensions au Niger et au Tchad .Autre situation aussi, la recrudescence des extension et multiplication des groupes Djihadistes dans la région et enfin les rivalités ethniques entre les tribus et/ou entre clans en interne.

Implication de la France dans cette zone

La France est fortement impliquée dans cette situation géopolitique très compliquée et cela suite à la conséquence de son passé colonial dans la région . l’armée française est intervenue en janvier 2013 (opération Serval) pour une offensive vers le sud du Sahel afin de repousser les groupes armés qui avaient pris le contrôle de l’Azawad, aussi apporter un soutien à la rébellion Touareg .Et surtout, essayer de rétablir la paix dans la région.

En outre,

Les groupes djihadistes et les réseaux de narcotrafiquants participent à l’aggravation du conflit au nord du malien et avaient construits un schéma relationnel avec les différentes parties qui étaient en conflit.

Cette situation complexe avait fait régir les différentes classes sociale du mali comme : les élites politiques, les leaders d’opinions de la société civile qui se trouvent pour la majorité dans le Sud du pays vers la capitale à Bamako et se sont réunis afin de discuter sur accord d’Alger » Juin 2015″ pour arriver vers une issue à la crise.

En ce début juin2020,une crise politique majeure frappe le pays , elle est aussi marquée par de nombreuses manifestations qui réclament la démission ou le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).Les militaires de la junte ont pris le pouvoir au Mali le 18 août 2020. La chute d’IBK parachève l’échec de la communauté internationale au Mali, et en premier lieu celui de la France.

La réaction de la communauté CEDEAO

La CEDEAO ne s’est pas faite attendre, elle a rependue très rapidement au coup d’Etat et a décidée de rompre immédiatement toutes relations commerciales et instaurer un embargo économique sur le pays .L’instance de l’Union africaine (UA) a annoncée à son tour , la suspension de l’adhésion du Mali.

Ils doivent maintenant maintenir la pression sur les militaires afin qu’ils tiennent leurs engagement de restituer le pouvoir aux civils dans les meilleurs délais, La France a recommandée une transition rapide et de rendre le pouvoir aux civiles.

Le rôle de l’Algérie dans la crise Malienne

Contrairement par rapport aux autres réactions, l’Algérie a adoptée une approche différente en ouvrant ses portes diplomatique avec un pour parler universel afin de trouver un consensus qui réunira de nouveau tous les acteurs de cette crise, le chef de la diplomatie algérienne s’est entretenu avec les chefs de la Mission de L’ONU et de la Mission de l’Union africaine (UA), ainsi qu’avec les représentants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union européenne (UE) et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Par ailleurs, dans le même projet l’Algérie a réagit en finassant une réunion à grande échelle en regroupant les meilleurs missionnaires par objectif d’aguerrir cette crise Malienne:

-Le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) .

-Le chef de la Mission de l’UA pour le Mali et le Sahel.

-Le représentant de la Cédéao, le représentant de l’UE.

-Les représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. En outre, le chef de la diplomatie a indiqué a également eu une série d’entretiens avec des représentants de la Coordination des mouvements de l’Azawad et des Mouvements de la Plate-forme, signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger de 2015. Ces deux mouvements ont renouvelés leur attachement à la mise en œuvre effective de l’accord d’Alger, qui «reste la voie idoine pour un retour durable de la stabilité et un cadre approprié pour faire face aux défis multiples qui se posent au Mali». Nous précisons l’importance de ces accords où à ce moment là plusieurs agitateurs à Bamako voulaient mettre caduques et dans le doutes les dernier principes de ces accord.

Plusieurs analystes ont affirmés , que l’accord de paix et de réconciliation du Mali, était la priorité à mettre en œuvre pour résoudre cette crise.

Nous notons que les institutions internationales appelaient à respecter l’accord de paix d’ Alger tout en saluant les le rôle important qu’elle a eu l’Algérie envers la sortie de la crise Malienne.

En Conclusion,

Le coup d’état du 22 mars 2012 n’a pas fait qu’en traîner un dysfonctionnement au sein des Forces de défense et de sécurité malienne, il a également révélé également une fragilité et un vide constitutionnel au sein de sa gestion et surtout de faire face à ses crises politiques.

Du point de vue de la communauté internationale, la reconstruction de l’Etat malien se présente comme une exigence dont le double intérêt est de parvenir à une paix durable au Mali et de ne pas assister à un retour des mouvements terroristes .Les pays sortant de crise ont en premier lieu besoin de voir leur appareil étatique se reconstruire pour parvenir à la stabilité voulue. la faiblesse des institutions à de multiples niveaux demeurait l’une des causes principales de l’instabilité politique et de l’absence de développement socioéconomique dans ce pays. Ce constat peut également se vérifier au Mali, y compris avant la crise.

Maintenant encore plus affaibli par le conflit, ce pays a plus que besoin de l’aide de la communauté internationale pour se reconstruire.

La reconstruction doit commencer immédiatement après le conflit, mais se poursuivra jusqu’à ce que l’Etat parvient à une véritable stabilité et surtout durable.

Leave a commentNous rappelons lorsque, « La consolidation de la paix au lendemain d’un conflit, des institutions politiques et sociales fortes , sont des conditions préalables à l’instauration de la confiance des populations dans l’appareil d’Etat et à la prévention des conflits. »